水滴石穿――婁正綱の近作絵画について

新畑 泰秀

上窮碧落下黄泉(上は天界まで、下は地下の黄泉の世界まで行ってみたが)

両処茫茫皆不見(何も果てしなく広がっていて何も見えない)

白居易「長恨歌」より

いつか、白いキャンバスに白い線、ブルーのキャンバスにブルーの線を描けるようになれたらと思う。白いキャンバスという空間の中の白い線、存在していながら空間に溶け込んでいる。そんな心境にいつか到達できればと願っている。

婁正綱『こころ』より[1]

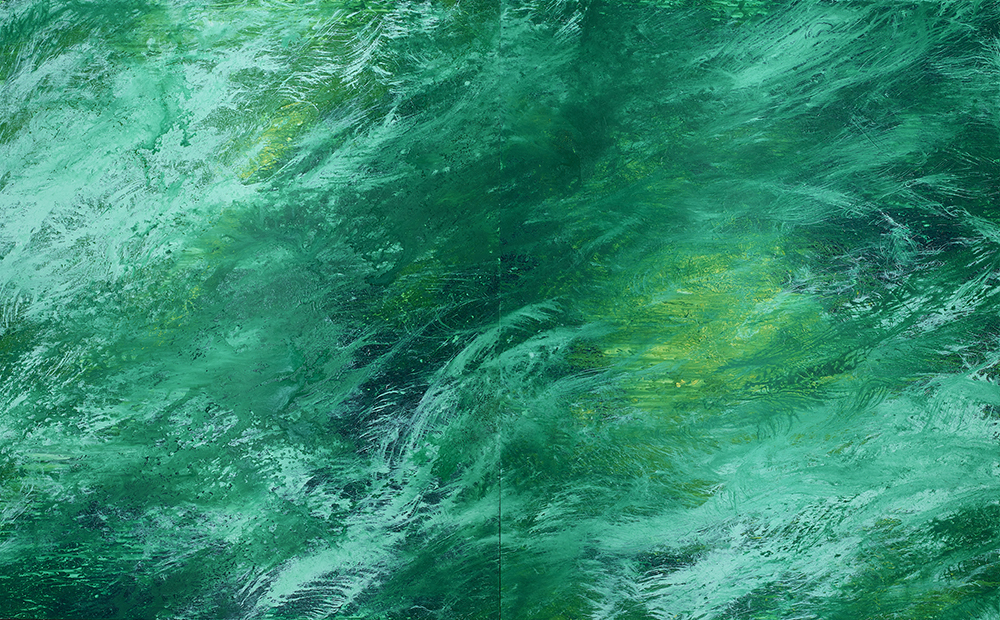

Untitled 2021 Acrylic on canvas 162.0cm×260.0cm(diptyque)

1.

眼前にあらわれた作品郡を見て息を呑んだ。大小様々なカンヴァスにアクリル絵具で描かれているのは、暗色を下地に明るい白を基調とした絵具が画面を流れ、跳ね、滴り、迸る繊細かつ旺然たるイメージ。その超絶的筆裁きによる賦彩と深淵な構図による絵画は、欧米や日本の如何なる抽象絵画とも異なる質を持っている。

婁正綱スタジオの菊地武恭さんの案内により、その絵画作品をはじめて見たのは、コロナ禍の最中の2020年9月18日、東京都千代田区平河町にある画家のヴューイング・ルームでのことであった。彼から画家を紹介したい、とのメールを受け取ったのはこれに先立つ5月28日のことであった。

婁正綱は中国で幼い頃から父に書画を学び、20歳になった1986年に来日。以来日本を拠点として世界で27回の個展と3回の巡回展を開催、現在は伊豆のアトリエにて精力的に作品を描いております。…スタジオでは常時作品を展示しておりますのでご高覧頂ければ幸いです。

きっかけは、筆者が2011年に石橋財団ブリヂストン美術館で企画した「アンフォルメルとは何か?––20世紀フランス絵画の挑戦」展である、と後にうかがった。この展覧会は第二次大戦後のパリで興隆した「熱い抽象」、日本では「アンフォルメル」と呼ばれた抽象絵画に焦点を当てた展覧会である。[2]「熱い抽象」は、第二次世界大戦後のヨーロッパ、とりわけフランスで1950年代前半に多く用いられた。戦後、米国を巻き込んで国際的に広まった抽象絵画運動に際し、フランスで純粋抽象の伝統と、新しく現われた表現的な抽象を整理する必要があった。そこで、モンドリアンに代表される幾何学的な形態と限定的な色彩で構成される純粋抽象を「冷たい抽象」と呼び、ジャン・デュビュッフェやヴォルスらの絵画やジャクソン・ポロックやウィレム・デ・クーニングらの動的な構図、自由な色彩、身振りの激しい描き方などを伴った抽象絵画の傾向を「熱い抽象」と呼んで区別したのだ。この動向は日本にも即座に波及し、具体美術協会などにより、抽象絵画の興隆が図られることになる。婁正綱の絵画は、確かにそれらと同等の並々ならぬ豪胆さと繊細さを併せ持つ絵画であると同時に、それらとは一線を画す絵画の質を感じさせるものも持っていた。それはすなわち、画家の感性と特別な技量に起因するものと感じられた。

2.

婁正綱が生まれ育ったのは、中国の北部、ロシア国境に近い黒竜江省に位置する小恒山煤礦(シオハネサンマイコン)。冬になると零下30〜40度にも冷え込み、見上げるばかりの積雪に見舞われる炭鉱の町である。[3] 画家は幼少期の記憶として「一年を通して、白と墨色の印象しか心に残っていない」土地であったと語っている。生をうけたのは1966年7月8日。文化大革命がはじまる1ヶ月前のことだ。父、婁徳平(ロウトクヘイ)は小恒山煤礦宣伝部に属して広報業務を行い、時に国民を喚起するための標語を達者な毛筆でよく書いていた、という。婁正綱は3歳にしてすでに筆を持ち、墨絵を描いて遊んでいたと言い、それには公職の他に、詩人・書家を本来の生業としていた父親の影響が多分にあったらしい。5歳の時、多忙を極める父親にかわって、春節を迎える際に赤い紙に縁起の良い対句を書いて玄関の扉周りを飾る春聯(しゅんれん)を書いた時、父親はその完成度を見て我が子の才能を確信し、以後厳しく正綱を導いて書を極めさせることを誓った。1977年の文化大革命終結宣言の直後、政府は特殊な才能を持った子供に英才教育をする国家事業「智力超常児童」(「優れた知能を持つ子ども」を意味する)を実施するが、婁正綱は、書の才能に加えて知力を評価されこれに認定され、中央美術学院で書画を学ぶことになった。その後の活躍は著しく、作品は中国歴史博物館や故宮博物館などに収蔵され、1979年には、黒竜江省主催の書画篆刻展に出品した楷書が大きな注目を浴びた。その結果、国中の著名な書家を訪問して、指導を仰ぐ巡業の旅を父親と行うことになったという。

巡業の途上、婁父子は北京に在る300年以上続く老舗の画材店・栄宝斎で日本書道家代表団と邂逅し、書の実演を行って彼らを驚嘆させ、婁正綱を褒め称えたという。彼女はこの時の記憶を持ち続け、何れもし外国に行くことになれば、書家としての活動の初期に最初に純粋に自分の才能を認めてくれた国に行こうと意思を固めた、という。婁正綱は1986年7月、北京から香港を経由して来日。二十歳になったばかりの女性の不安とは裏腹に順調に活動を展開した。1987年には東京の八重洲画廊で個展を開催、1990年から91年にかけてはテレビ東京主催で、在日中国大使館、日本経済新聞社後援で「婁正綱作品展」が横浜そごう5周年記念として開催されるなど、著しい活躍を遂げた。婁正綱の来日前後の日中両国での書家としての輝かしい経歴は、枚挙に遑がなく、ついにその活動は太平洋を越えることになる。

1993年から2000年にかけてはアメリカが活動の場となった。その直接のきっかけは、婁正綱が6年におよぶ日本での活動の後、次へのステップのために気持ちを切り替える目的があったようだ。カルフォルニア州モントレー半島のペブル・ビーチで、母と妹たちと休暇を兼ねての滞在を経て、以後7年に及ぶ米国滞在時に活動の拠点としたのはニューヨーク。居を構えたのはマンハッタンのミッドタウン53丁目に位置する近代美術館を直下に望む摩天楼であった。婁正綱はここに設けたアトリエで本格的に活動をはじめるとともに、美術館に足繁く通ったという。彼女はこれ以前にも西洋の近代美術に強い関心を持ち、欧州外遊時にはしばしば美術館に立ち寄りヨーロッパの近現代美術を熱心に学んで多くを吸収している。筆者がMoMAで特に何に感心を持ったかを問うた時、婁正綱はジャクソン・ポロックやジョアン・ミッチェルら抽象表現主義の名を挙げられた。

ついで書から絵画に関心の比重を移したのはこの頃のことか、とたずねた時、婁正綱は虚を衝かれた表情を見せた。幼少の頃より自らの関心は常に書と画の両方にあり、その姿勢は今も昔も変わらない、と。ああ、確かに婁正綱は書家でも画家でもなく、書画家なのだ。これはこの作家を理解する上で忘れてはならない大変重要なことである。現在の日本において西洋の近代美術史的な文脈が重んじられる中で、書と画が作家の中で同等に扱われることに躊躇する者が多いのは紛れもない事実だ。婁正綱は、幼少の頃よりこれを不可分なものとして扱ってきたと言い、事実今世紀に至るまで、彼女は多くの書画作品を制作している。それらの表現を見ると、多くは中国の墨画の歴史に連なる水墨画の様式に連なる具象的な表現が多くあった。

3.

いにしえより中国(あるいは日本)の絵画は文学や書との縁が深く、山水画の余白や画巻の巻末に絵の内容と関連する詩や文章が書き付けられていることがしばしばある。西洋の絵画観では、絵画の余白に詩や文を書き込むということは、絵画の表現を詩や文が補っている、ということになるが、東洋の伝統的な絵画は、西洋絵画とは異なる歴史的・文化的背景を持っている。中国には「詩書画三絶」という言葉があり、詩作、書道、絵画のそれぞれに通じていることは文人の理想であった。同様に中国では「書画一致論」という考え方がある。これは書と画は本質的に同一とする論である。唐代以降に発達する絵画芸術が、六朝以来すでに芸術的価値が確立していた書に匹敵するとする思想で、唐の張彦遠による『歴代名画記』は、文字と絵画はその原書が同じであり、内面の表出を可能にする用筆法が共通するとの理由を述べている。[4]

日本でも伝統的な絵画において長らくこの考え方は遵守され続けてきた。しかし第二次大戦の直後、書の世界で新しい様式を模索する書家たちは、戦前からの前衛的な動向を受け継ぎつつも、抜本的な改革を試みはじめた。彼らは時に字を書く、という文字性から解き放たれた動向を示しはじめたのである。その結果として生み出された作品は、戦後の欧米および日本で存在を示しはじめていた表現主義的な抽象画の興隆と時を同じくするものであり、書と近しい流麗かつ力強い筆触により創造される作品に、同じ造形芸術としての可能性が見出されたのである。彼らとはすなわち森田子龍、井上有一、江口草玄、関谷義道、中村木子ら京都で結成された前衛書道グループ「墨人会」の作家たち、中国の大連に生まれ、5歳の時に父親の手ほどきで墨と筆に触れ、以後独学で書を極め文字を解体し、墨で抽象的な造形を展開した篠田桃紅、といった書家たちである。[5]

一方で、欧米の抽象画家たちにおいても、行為性や自由な線描などの点で、書の芸術への関心が高まりつつあった。森田子龍と関係のあったフランツ・クラインなどがその代表的な作家で、彼は草創期の具体美術協会は「墨人会」と親密な関係にあった。戦後フランスの抽象絵画を牽引し、その幅広の黒の筆触を特徴とする様式に、多分に書との近接を感じさせる絵画を展開していたピエール・スーラージュは、1958年に来日し、森田子龍らと会う機会があった。[6] そしてスーラージュとともにパリから来日したのが中国出身の趙無極(ザオ・ウーキー)である。1921年に北京に生まれた趙無極は、杭州の国立美術学校を卒業後、杭州美術研究所の教授を務めたが、画集で見知ったフランスの近代絵画への思い断ちがたく、その地位を擲って新天地を求めて1948年に渡仏した。当地で活動をはじめた趙無極は、やがてベルギー生まれのフランスの詩人・画家のアンリ・ミショーに認められ、戦後のパリ画壇で頭角を現し始めた。ヨーロッパのモダニズム絵画の本質を学び、特にパウル・クレーの絵画との出会いを通じて、感性と内的世界の表出の方法を学び、自らの絵画表現を志した。1950年代のはじめに台頭した抽象絵画興隆の中でも、表現主義的な方向を模索する「熱い抽象」の画家たちの活動の渦中に身を投じながら、次第に独自の絵画を成熟させていったのだ。その作品は欧米における前衛芸術の展開を踏まえながらも、東洋の造形的伝統を感じさせることが注目された。自然そのものを霊感源とし、豊かな色彩と深奥な空間、スピード感を備えた筆致、荘厳さと奔放さを併せ持つ構図と、大きくは当時の戦後フランスの熱い抽象画の典型でありながら、その枠を超えた絵画の質を携えているのだ。

趙無極と時と場所は違えど、婁正綱もまた書画家として名を成した後、西洋近代美術を多分に研究しながらも、その技法と様式とは決定的に異なる独自の技と能力を携えるに至った画家である。それを東洋の伝統文化と西洋の伝統文化を融合したもの、説明するのは短絡的すぎる。また現代美術の文脈でその芸術を理解し、位置づけるためにはこうした歴史的、地域的背景を適切に把握しなければそれは理解できない。婁正綱の芸術を理解する上で、趙無極は重要な先人として参照に値するが、しかしその作品と芸術性は全く異なるものだ。また、婁正綱は来日後に日本の前衛画家たちと交わることはあったとしても、どの個人や固有の美術団体や運動に取り込まれることは一度も無く、むしろ常に、独立してその絵画を発展させてきたことも彼女の芸術を理解する上重要な事柄だろう。

4.

婁正綱は1997年にアメリカを離れて後、2008年までは東京に、2015年までは北京に、2017年までをふたたび東京で過ごしている。来日した頃からこの期間を含めてたびたび欧米を訪れて、西洋の様々な絵画を鑑賞し、絵画とは何か、何をすべきかについて熟慮する機会に恵まれたという。激変する様々な現代美術の有り様を目の当たりにして、婁正綱は伝統のみに拘泥せず何ものにも惑わされず自らの内から沸き出でる美的価値の表出を志すことになったのではないか。この頃より、婁正綱は、墨からアクリル絵具へと画材を替え、紙からカンヴァスへと支持体を替え、その大きさも徐々に大きくなり、自らの絵画の質を極限にまで高めていく。その根源を書、宋元画、あるいは抽象表現主義的絵画に求めることは容易いし、事実多分に婁正綱の近年の絵画創造の撃鉄となったことは確かであろう。しかし婁正綱自身の話を注意深く聞くと、それはあくまで創造の「契機」に過ぎなかったと思わざるを得ない。並外れて卓越した現代書家としての技量が存分に活かされているのは事実であるが、それは新しい絵画創造のための用途に多分に変換されていったのだ。婁正綱は、自らにとって新しい芸術創造を達成するに、一切の周囲の影響に惑わされることを嫌い、画家個人の課題と位置づけて、孤独に自己様式を築き上げるために東京を離れ、2018年に箱根に、次いで2019年以降は伊豆に移住してアトリエを構え、雑音にまみれることなく日々創作に専念する日々を今も送っている。

菊地さんに誘われて2021年の4月2日に婁正綱の伊豆のアトリエを訪ねる機会を得た。相模灘が眼下にひろがり、遠方には大島を望む広大なアトリエのまわりには緑豊かな自然が広がる。画家は一年を通して、昼には自らの庭では薔薇などの植物を、田畑では様々な野菜を育て、夕には夜を徹してひたすらに制作に励む日々を過ごしているという。土日祝祭日の関係なく休み無く創作は続けられ、生まれ出てくる作品は、この数年間で膨大な数に上る。驚くべきことに、これら大半は未発表であるという。それら個々の作品は、画家独自の完成された様式で描かれてはいるものの、ひとつとして同じ描き方はされていない。常に様々な表現が新たに探求されていることが一目でうかがうことが出来た。

現在の婁正綱はかつて自らを縛っていたあらゆる事柄から解き放れて、自身の感性と意思に全てを委ね、自身の心が求める儘に絵を描き続けている。果てしなく制作される作品を発表することや、それを今、誰かに評価されることすら画家の眼中にはない。大海を望み、山々に囲まれた風景の中で、ひとり作品を描き続けている画家は、残りの人生をこうした創作活動のみに費やす強い意思を表明している。絵画や書の伝統に囚われることなく、純粋に美的価値を内包する作品を生むべく芸術創造の欲求に掻き立てられてのことだ。幼少期より積み重ね、鍛錬した卓越した技法を糧にはするが、そのマナーに縛られることなく自由奔放に筆を振るう。

この画家の態度を見て、ある画家のことが心に浮かんだ。19世紀末にフランスのパリで、印象派グループの一員として活動を始めるも、やがて仲間らと距離を置き、首都を離れて遠く、南フランスのエクス=アン=プロヴァンスにひとりきりで制作をはじめたポール・セザンヌのことだ。彼は、その後長年にわたって印象主義の絵画を超えて、堅牢な量感を持ち、永劫に耐えられる強靭さをとどめる絵画を産み出すことを志し、20世紀に入ってその作品群が発見された時よりその真価が認められた。孤高の画家がそうであったように、強靱な精神でもって孤独に自らの芸術を高める画家の存在と作品は、同時代の画壇においてなかなか見出されることはなかった。[7]

「水滴石穿(すいてきてきせん)」とは婁正綱が幼少の頃より座右の銘としてきた言葉であるという。画家は長いキャリアの中で様々に創作を変容させてきたが、その制作の態度は変わることなく、その折々に自らに課したミッション遂行のため、只管に描き続けてきた。今もまた長いキャリアを超えて、日々新しい絵画芸術を展開している。作品は現在もなお日々変容・成長し、その行き着く先はわからない。画家は言う「一枚一枚の作品に、私の魂のすべてを託し、私の作品を見てくれる人の魂と触れあいたい。自制の最後まで、倒れることなく描きつづけたい」[8]。本書は婁正綱の21世紀に興り、展開しつつある絵画作品を紹介することを目的につくられた作品集であり、これら作品は、今後様々な機会に多くの人の目に触れられることになるだろう。

(しんばたやすひで 石橋財団アーティゾン美術館学芸課長)

- [1] ふたつの引用は、いずれも婁正綱『こころ』、世界文化社、2001年に記載されている。唐代中期の詩人、白居易の「長恨歌」からの一節は、画家による自伝的書籍の最終章で引用されており、婁正綱はこの時「私の今の芸術への思いを表している」と記している(269頁)。続く画家本人の言葉は、第8章の最後に記されている(260頁)。

- [2] 『アンフォルメルとは何か?––20世紀フランス美術の挑戦』、石橋財団ブリヂストン美術館、2011年。

- [3] 本稿で婁正綱の経歴にかかわる記載は、筆者の画家へのインタビューによるものと、婁正綱が自著『こころ』、世界文化社、2001年、張保慶「天下に丹青ありならば世界の画壇にこの人あり——婁正網の絵画芸術を語る」、『婁正綱2010 日月之心』、2009年に基づく。蘇軾の「定風波」についても婁正綱がこの書籍の最終章で自らの選択により引用したものである。

- [4] 「書画一致論」、『新潮世界美術辞典』、1985年、新潮社、719頁;張彦遠 (著), 長広 敏雄 (訳)『歴代名画記』(東洋文庫305,306)、平凡社、1977年。

- [5] 針生一郎「戦後の前衛書-絵画との蜜月時代を超えて」;天野一夫「『書と絵画との熱き時代』展序説」、『書と絵画の熱き時代・1945-1969年』、O美術館、1992年、2-5頁;6-14頁。

- [6] 新畑泰秀「ピエール・スーラージュと日本」、『スーラージュと日本』展図録、ギャラリー・ペロタン、2017年、87-99頁。

- [7] 新畑泰秀「セザンヌ礼賛-20世紀絵画への影響と展開」、『セザンヌ主義-父と呼ばれる画家への礼賛』、横浜美術館、北海道立近代美術館、2008年、11-15頁。

- [8] 婁正綱『こころ』、世界文化社、2001年、40頁、269頁。